I colori dell’autunno: tra bellezza e fenomeni naturali

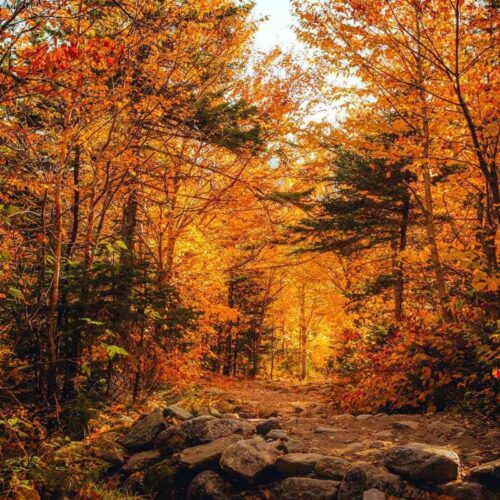

In questa stagione, vi sarà sicuramente capitato di passeggiare in un parco o lungo un viale alberato e di restare incantati davanti alle mille sfumature delle foglie: dal giallo al rosso fino al bronzo più intenso.

È uno spettacolo che ogni anno, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, trasforma il paesaggio in un quadro vivente. Questo affascinante mutamento prende il nome di foliage e dietro all’apparente bellezza si nasconde un’esigenza naturale del ciclo vitale.

Scopriamo come mai dal punto di vista scientifico, il fogliame di alcuni alberi cambia colore e cade a terra, creando vivaci tappeti, nel periodo autunnale.

Etimologia e significato

Il termine foliage proviene da un’influenza francese feuillage, che significa “fogliame” che a sua volta ha origine da “feuille“, un lessema di antica radice derivante dalla parola latina “folia” e quella greca “phyllon”.

Questa derivazione gallica è divenuta così marcata che ancora oggi tendiamo a pronunciare questa parola con un’assonanza francese seppur con una pronuncia non propriamente corretta.

Il foliage è divenuto così un fenomeno mediatico e turistico tanto da diventare obbiettivo di molte mete in Italia e all’estero, scelte per organizzare escursioni, passeggiate e camminate con l’intento di poter ammirare paesaggi mozzafiato.

Cos’è il foliage

Il foliage è un fenomeno naturale per cui, durante l’autunno, le foglie degli alberi decidui ovvero quelli che perdono la loro chioma d’inverno, cambiano colore assumendo tonalità calde di giallo, rosso, arancione e marrone. Dal punto di vista botanico, si tratta di un processo biologico che accompagna la preparazione della pianta al riposo vegetativo invernale. Questo perché con le giornate che tendono ad accorciarsi e con l’abbassamento delle temperature, in autunno, la produzione di clorofilla rallenta e poi si interrompe.

Il pigmento verde, così, si degrada e lascia emergere altri pigmenti fin allora nascosti, come i carotenoidi, pigmenti di natura lipidica con la funzione di catturare la luce e responsabili delle sfumature gialle e arancioni, e gli antociani, classe di coloranti idrosolubili presenti nei vegetali che possono variare dal rosso al porpora a seconda del pH.

In un secondo momento, subentrano anche i tannini, sostanze polifenoliche non azotate che colorano di bruno i tessuti che contribuiscono a far divenire le foglie di queste tinte più scure.

Questo spettacolo di colori non è solo estetico, ma risponde ad una precisa strategia di sopravvivenza con la quale la pianta, prima di lasciar cadere le foglie, recupera le sostanze nutritive preziose e riduce la perdita d’acqua in vista dell’arrivo dell’inverno.

Il risultato è un mosaico meraviglioso che varia dal fogliame delle varie specie come Acer, Fagus, Liquidambar, Ginkgo e Betula ad esempio.

FOLIAGE → a causa della diminuzione delle temperature e delle ore di luce solare, l’afflusso di acqua e sali minerali si riduce drasticamente all’interno dei condotti del fogliame. Queste attività segnano l’inspessimento del fellogeno, tessuto ricco di cellule che mantengono la capacità di dividersi e generare nuova materia ed il foliage, fenomeno fogliare e biochimico che comporta la comparsa di nuovi pigmenti che modificano il cambiamento di colore del fogliame precedente.

ABSCISSIONE → processo migliorativo di distaccamento che interessa prevalentemente le piante decidue. Le piante lasciano cadere le proprie foglie, frutti o fiori a causa di due ormoni, l’auxina e l’etilene, la prima inibisce la caduta mentre l’etilene la stimola. In sintesi, è una strategia di sopravvivenza con cui le piante conservano la propria energia, riducono la perdita di acqua e si proteggono dai danni invernali, chiudendo un ciclo e aprendone un altro che andrà a formare nuova vita.